Gli occhi su Rafah che sono solo occhi su Instagram

Una stessa immagine è stata condivisa da 50 milioni di persone. Ma chi lo ha fatto davvero perché ci credeva e chi per seguire il gregge? E soprattutto: come si fa a capirlo?

Cari amici dell’orso Bruno,

Bentornati all’appuntamento con questa newsletter, o benvenuti se è la prima volta che ci incontriamo. Quello che state leggendo è un esperimento che è diventato un’abitudine e che per qualche tempo si è interrotto, in coincidenza di una rivoluzione che ha riguardato la mia vita: questo è il posto dove racconto le mie ossessioni, dove condivido cose che leggo e scopro, mettendoci anche un poco di quello che mi succede, nella speranza che possa servire anche ad altri.

L’ho pensata così: è come se ci trovassimo una volta ogni tanto al solito bar e io avessi qualcosa da raccontarvi. Quasi sempre ha a che fare con il mio lavoro, il giornalismo e la comunicazione, oppure la tecnologia e il digitale, ma anche la cultura, i libri e tutto quello che generalmente si definisce – con un certo disprezzo – la “cultura pop”.

Se il calendario dice che è giugno, significa che sta tornando l’estate, nonostante nel nord est sembra sia ancora primavera (o forse autunno).

Immaginatevi questa scena: l’orso Bruno esce dalla sua grotta, si sgranchisce un poco le zampe e anche se mantiene un’area assonnata – che è un po’ il suo modo di affrontare la vita – quanto meno ha deciso di rifarsi vivo. E d’ora in avanti proverà a tornare alle vecchie abitudini, una volta a settimana.

La promessa

Ormai un mese fa vi avevo chiesto di partecipare a un sondaggio, per aiutarmi a capire come questa newsletter potesse evolvere. Il fatto è che da parecchio tempo stavo cercando una definizione per quello che ambisco a fare qui.

Avere il parere di chi la legge è il modo migliore per uscire dalla solitudine della scrittura. Mi avete aiutato molto e per questo vi ringrazio, come ringrazio chi in queste settimane ha scritto per chiedermi di riprendere la newsletter, o chi nel frattempo si è iscritto, forse in alcuni casi per errore.

Alla fine la sintesi migliore per questa ambizione l’ho trovata leggendo un articolo su Taylor Swift sul Washington Post – e scusatemi se prendo un esempio così in alto da sembrare esagerato.

«Questo articolo – c’era scritto – fa parte della sezione “Style”, che è dove il Washington Post si occupa di avvenimenti di attualità culturale e di cosa significano, inclusi arte, media, tendenze sociali, politica e sì, anche moda, il tutto raccontato con personalità e con una profonda ricerca giornalistica».

Ecco, non dico che è esattamente quello che riesco a fare anche qui, ma è quello che definirei la mia “promessa elettorale”, quello che vorrei fare per lavoro nella vita, e soprattutto il senso per cui questa newsletter esiste. Forse è anche il motivo che vi ha fatto restare?

Gli occhi su Instagram

Intanto, se siete capitati nei giorni scorsi su Instagram e vi siete messi a fare zapping fra le storie, come fanno molti illudendosi così di potersi rilassare, avete sicuramente vissuto un particolare effetto straniante. Quasi tutti avevano condiviso, praticamente in contemporanea, la stessa immagine. Forse lo avete fatto anche voi.

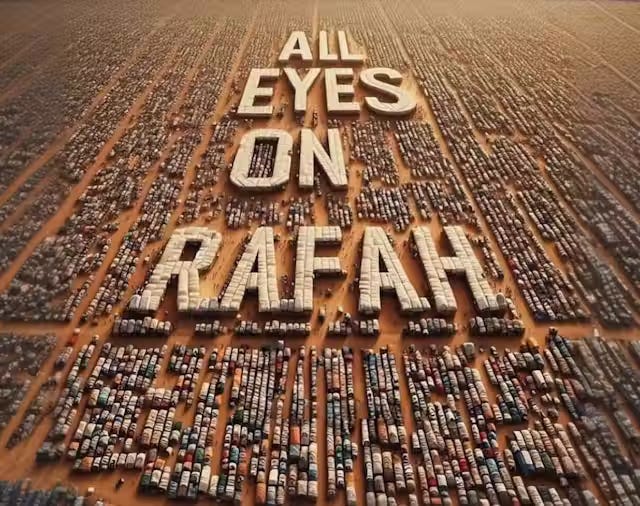

Era una foto dall’alto di un apparente campo profughi, con gli accampamenti che formavano la scritta “All eyes on Rafah”, tutti gli occhi sono puntati su Rafah. L’immagine era stata realizzata con l’intelligenza artificiale da un fotografo malese e nel giro di poche ore era stata ricondivisa da quasi 50 milioni di persone.

Rafah è diventato uno dei simboli della guerra in Medio Oriente e in particolare dei bombardamenti indiscriminati di Israele, dopo l’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. In particolare, in questa zona a sud di Gaza e sul confine con l’Egitto, nei giorni scorsi è stato colpito proprio un centro profughi e decine di persone sono morte. Secondo Israele, sono stati uccisi anche due alti esponenti di Hamas.

Come troppe altre volte, i missili non hanno fatto però grosse distinzioni fra terroristi e civili, trasformando tutti in fuoco e cenere. Il punto della questione sarebbe tutto qui: quanto la reazione di Israele – o forse bisognerebbe dire del “governo di Israele” – è motivata? È la giusta risposta a un crimine di guerra o essa stessa un crimine di guerra?

Scontro di slogan

Il fatto è che la discussione non è così semplice, riguarda aspetti etici e ideologici innanzitutto, e viene affrontata spesso con distinguo che confondono sensibilità personali con orientamenti che vorrebbero essere oggettivi ma non ci riescono.

Il rischio vero è che i due fronti si riducano a uno scontro di slogan, come avviene in certe manifestazioni. Non è di per sé sbagliato a priori, perché anche l’attivismo contribuisce al confronto fra idee.

Ma è un po’ insoddisfacente per chi invece vorrebbe farsi un’opinione un pochino più approfondita, magari senza avere le basi per destrutturare quegli slogan.

Insomma, per chi vorrebbe farsi un’idea, solo nella propria coscienza, su dove stia la ragione, se una ragione poi esiste. E se possano mai esserci morti di serie A e serie B. E quale sia la serie A e quale sia la serie B.

Cortocircuito

È qui che si crea la scintilla che alimenta il cortocircuito di quell’immagine condivisa sui social: il fatto che non ci dica nulla di tutto questo, né della guerra in sé, e ci dica invece molto di quanto siano perversi gli algoritmi. Perché gli occhi di 50 milioni di persone non sono affatto su Rafah, sono fissi su Instagram.

O meglio: quell’immagine acquista un “significato mediale” specifico (che brutta definizione, ma non me ne viene un’altra!) in chi l’ha condivisa perché aderisce perfettamente ai propri valori e all’idea che si è fatto su quanto sta succedendo in Medio Oriente. Ma assume un messaggio completamente diverso in chi se ne è sempre disinteressato e ha premuto semplicemente “condividi” per sentirsi dalla “parte giusta della storia”, qualsiasi cosa questo voglia dire.

La differenza sta tutta nel contesto. Ma il problema è questo: quasi sempre i social appiattiscono tutto; la “viralità” di un’immagine – di qualsiasi immagine, che sia un gattino con gli occhi spiritati o la foto di un campo profughi – si alimenta con quello che gli esperti chiamano “istinto del gregge”. È l’effetto carrozzone (bandwagon effect) che ti porta a compiere un determinato gesto solo perché tutti lo fanno.

Una volta passata l’emozione, della causa iniziale rimane molto poco. Si torna alla nuova canzone di Elodie, alla poké scondita, all’ennesimo diluvio di fine maggio, sempre seguendo lo stesso paradigma: condividi, condividi e condividi.

Casacche

Non generalizziamo, ovviamente: non è che tutti quelli che hanno pubblicato quell’immagine facessero parte dello stesso gregge. Il problema è che non si riesce più a distinguere dove stia uno e stia l’altro. E questo ci tocca poco se l’immagine condivisa si sposa con le nostre battaglie ideologiche; ma cosa penseremmo se milioni di persone facessero la stessa cosa che ci fa orrore, solo per essere dalla stessa parte, auto-motivandosi con una foto fasulla, creata con l’intelligenza artificiale?

Quando a gennaio 2015 dei terroristi sono entrati in una redazione e hanno ucciso dodici persone, ho pubblicato su Facebook che ero Charlie, e così hanno fatto praticamente tutti quelli che conosco.

Ma cosa significava essere Charlie? Significava essere a difesa della satira e della libertà di opinione a ogni costo, o significava avere paura di una presunta sottomissione da parte dell’Islam? E questi due concetti non sono in contraddizione?

Quante cose rimangono non dette, quando non ci confrontiamo sulle nostre idee, ma ci fermiamo a guardare che casacca indossiamo. Stando ben attenti che sia la stessa per tutti.

Per questo episodio è tutto,

Daniele

Dunque c'è in ogni caso volontà di omologazione?